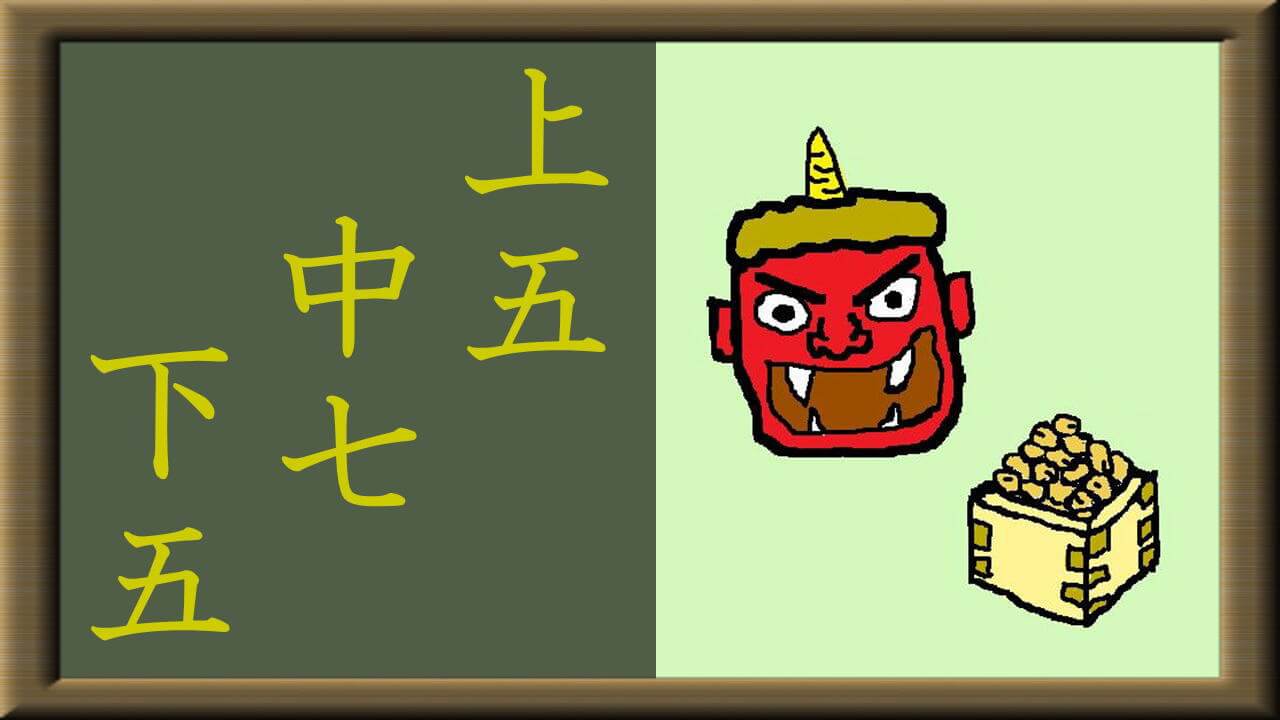

上五・中七・下五(座五)とは

俳句とは何か(初心者向け)のページで述べたとおり、俳句は五・七・五音で作るのが原則です。

まずは、次の句を見てください。私の作品です。

豆撒きの修羅場へ猫の戻りけり

凡茶

まめまきの(五)

しゅらばへねこの(七)

もどりけり(五)

たしかに、五七五音になっていますね。

なお、修羅場の「しゅ」は仮名で書くと二文字ですが、音数は一音です(小さな「ゃ・ゅ・ょ・っ」などの数え方については、小さな「ゃゅょ・っ」や長音符「ー」などについて のページで詳しく解説します)。

ここで、「豆撒きの」が該当する初めの五音を「上五」と言います。

また、「修羅場へ猫の」が該当する次の七音を「中七」と言います。

そして、「戻りけり」が該当する最後の五音を「下五」、または「座五」と言います。

先輩俳人たちが頻繁に使う俳句用語なので、覚えておきましょう。

上六ならあまり字余り気にならず

上の「上六ならあまり字余り気にならず」の見出しですが、上六・中七・下五の六七五音になっていることにお気づきでしょうか。

かみろくなら(六)

あまりじあまり(七)

きにならず(五)

上五だけが字余り(字数オーバー)になっている句は、出だしこそ言葉が定型からはみ出し、調子が崩れるのですが、その後、中七・下五は型どおりに読まれるため、一句全体を読み終えた後味は定型を守った句に近いものとなります。

よって上六の俳句は、中八・下六の俳句ほどは字余りが気になりません(めったやたらに字余りにしてもいいわけではないですが…)。

次の名句は、上五の部分が上六になっている、六七五音の作品です。

障子閉めて四方の紅葉を感じをり

星野立子

中八は聞き心地悪し避けるべし

上の見出し「中八は聞き心地悪し避けるべし」は、上五・中八・下五の五八五音にしてみました。

なかはちは(五)

ききごこちわるし(八)

さけるべし(五)

実際に読んでみて、五八五音の句は、本当に聞き心地が悪いと感じませんか。

中八の字余りが成功することは稀です。初心者は出来るだけ避けましょう。

若い頃、うっかり中八の俳句を句会に出してしまったことがありましたが、読み心地が悪かったため、全く評価されませんでした。次の句です。

玻璃窓の月明かりに置く砂時計

凡茶の失敗作

玻璃窓:ガラス窓

当時、なぜ、中八になっていることを句会で指摘されるまで気づかなかったのか、不思議でなりません。

下六は敢へてするなら時にはあり

上の見出し「下六は敢へてするなら時にはあり」は、上五・中七・下六の五七六音にしてみました。

しもろくは(五)

あえてするなら(七)

ときにはあり(六)

下六の字余りは、中八の字余りと同様、決して聞き心地の良い俳句の形ではありません。

ですが、下五が下六になっていることに因る違和感が、読者の意識をその字余りの部分に向けてくれるため、敢えてそれを狙ってみるのも「時にはあり」かもしれません。

次の名句は、「紐いろいろ」の字余りの部分が、季語の「花衣」に代わって一句の中心になっています。

花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ

杉田久女

注)原句の「いろいろ」は、くり返しの記号を用いて表記

おわりに

ここまで当記事をお読みいただき、ありがとうございました。

当記事で触れてきた俳句の字余りについては、次の記事でも詳しく取り上げています。よろしければクリックし、訪れてみて下さい。

ところで、上で述べたように、下五については、座五と表現することも出来ます。

筆者は、普段、下五ではなく、座五の方を用います。私が最初に俳句を学んだ先生も座五の方を用いていたため、自然にそうなりました。

読者の皆さんも、下五と座五、お好きな方を使ってください。